5. 目击暴行留信史——美籍教授贝德士证词

美籍教授贝德士证词1

美籍教授贝德士证词2

美籍教授贝德士证词3

美籍教授贝德士

南京大屠杀期间,虽然日方极力掩盖真相,但日军的诸多暴行还是通过中外人士的努力很快公之于世,引起极大愤慨;抗战胜利后,南京大屠杀的真相完全大白于天下,日军的反人类罪行得到追究,相关战犯受到惩处。对此,当日在南京目击暴行、冒险救护、挺身作证的众多西方人士做出了不可磨灭的贡献,金陵大学美籍教授贝德士(Miner Searle Bates)就是其中突出的一位。

贝德士1897年出生于美国俄亥俄州纽瓦克的一个新教家庭,1920年毕业于英国牛津大学,获得史学硕士学位,旋即被教会派赴中国南京,在金陵大学任教,直到1950年回到美国,在华长达二十余年。其间,贝德士创建并长期主持金陵大学历史系,在中国高校中较早地开拓了世界近代史和中国近代史研究领域,培养了王绳祖、陈恭禄、章开沅、吴天威等著名史家,在中国教育史和学术史上产生了较大影响。但他之所以为中国人所熟知,主要还是因为他在南京沦陷期间对受难的中国人进行无私援助,及其对日军南京大屠杀罪行所做的有力证言。

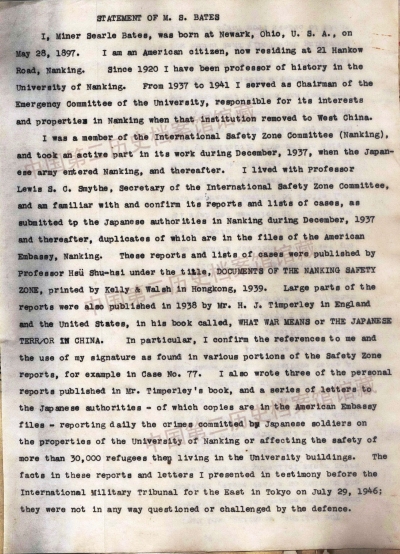

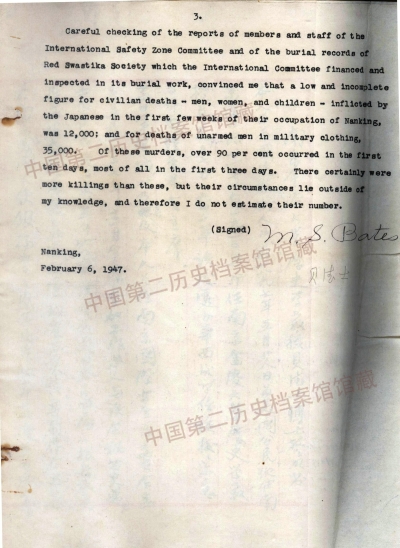

中国第二历史档案馆藏有1947年2月6日贝德士为南京审判战犯军事法庭所作的关于南京大屠杀的陈词,计英文本(3页)和中译本(4页)各一件,英文本题为STATEMENT OF M.S.BATES,文末有贝德士的亲笔签字,中译本题为“南京金陵大学历史学教授贝德士博士声明书”(贝氏1935年获得哈佛大学博士学位),从中可以看出他为救助中国难民及保存日军罪证、揭露日军暴行所做的艰辛努力。

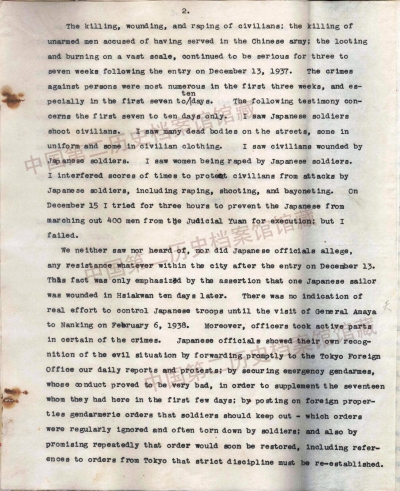

全面抗战爆发后,金陵大学西迁成都华西坝,陈裕光校长委任贝德士为金陵大学应变委员会主席,负责守护南京校产。鉴于日军逼近南京,金陵大学董事长杭立武和居留南京的外籍人士约翰·拉贝等借鉴法国饶神父在上海组织难民区的经验,发起成立了南京安全区国际委员会(后改为南京国际救济委员会),以美国大使馆和金陵大学、金陵女子文理学院等教会学校为中心,将东至中山路,北至山西路,南至汉中路,西至西康路,近四平方公里的区域划定为“安全区”,作为战时难民收容、救济之所。南京安全区在日军进城之初杀戮最为疯狂的时期,挽救了数以十万计的中国民众的生命,其中仅贝德士所属的金陵大学的校舍就一度容纳三万多难民藏身。作为安全区国际委员会总干事和世界红十字会南京分会委员(后来又担任南京国际救济委员会主席),贝德士和他的同事为此做了大量辛劳、繁琐和充满危险的工作。他们不只要设法维持如许难民的日常生活所需,还要时时应对悍然闯入安全区的日军的骚扰、威胁,日军暴行在这里并没有绝迹,抓捕、杀戮、强奸、抢劫事件时有发生。贝德士在陈词中列举了自己亲历的诸多日军暴行:“本人曾亲见日兵枪毙中国平民,满城各街尽是死尸,有着军医者,有为平民者。余曾见被日兵杀伤之平民,余并曾亲眼看见日兵强奸多数妇女。余对日兵任意枪杀及损害平民的暴行——包括强奸、刺死与枪毙——一再抗议。12月15日,日兵由司法院驱逐平民四百人前往斩杀,余曾交涉三小时之久,希望能救活此等无辜之性命,但终归无效。”因为要不断与跋扈不羁的日军直接交涉,他自己也时常处于日军枪口、刺刀的威胁之下,感受到难以言表的惊恐、耻辱和无奈。对此,他曾在文章中这样写道:“每天有几千难民送来登记。为了他们的安全,我们对在这幕悲剧中处于各种重要地位的日本军官和士兵必须笑脸相迎,谦恭有礼,接连许多天,简直是一种酷刑。”

但是,目睹、亲历的一幕幕惨剧和性命攸关的危险情势并没有使他退缩,反而更激起了他作为虔诚教士履行天职的责任感来。他在给友人的信中说:“我同其他人一样明白整个局势的严峻与黑暗,在这里很难找到公理与正义。个人自身问题早就有了回答。基督教努力履行自己的职责,用不着为自己的生命担忧,只会为自己难以满足巨大的需求而感到愧疚。”基于这样一种情愫,在救死扶伤之余,他和他的国际委员会同事们还勇敢地拿起笔来,“在强奸、刺刀捅戮和肆无忌惮的抢劫之间仓促写下”各种反映日军罪行的文字,并努力将之公之于世。除了写信给妻子、友人、记者、教会和本国使馆外,他还曾匿名寄信日本使馆,“叙述过去几周南京陷于普遍恐怖情况”。他非常清楚自己的处境:“南京和上海的日本官员心里都很清楚,这些文件出自我的手笔。……有可能特别憎恶南京这个小小的外国博士团体,尤其是我。”虽然如此,他仍然义无反顾,因为“我们感到以积极的方式揭露暴行真相乃是一种道德任务”。他的关于南京大屠杀的许多记述被收入了《曼彻斯特卫报》驻华记者田伯烈编著的《外人目睹中之日军暴行》一书中,该书1938年在英国和美国同时出版,同年7月又在汉口出中文本,对于保存日军南京大屠杀罪证,揭露日军暴行,厥功甚伟。

贝德士不但是一位有着深厚人道主义情怀的西方教士,也是一位受过严格学术训练的优秀史家,有着为历史作证的自觉。无论是记述日军暴行本身,还是反驳各种否定日军暴行的言论,他都严格以事实为证,用证据说话,力求客观、公正,也因此留下了关于日军制造南京大屠杀的诸多有力证据。他在陈词中强调说:“本人与安全区国际委员会秘书史迈士同住,因此能够得悉并可证实该会送交日本当局之报告及案件所述各种屠杀、强奸及抢劫事件确为实情。……安全区报告内各部分凡提及本人或曾用本人之签字者,本人特别声明,本人确能证实之。……关于日人危害(金陵大学)安全区内三万难民及毁坏金陵大学产业的每日暴行,本人在前述田伯烈先生所著之书中曾有三篇文字记载。1946年7月29日本人在东京远东国际军事法庭出庭作证之报告,并未受到辩护方的质疑或反驳。”针对日本战犯为逃脱罪责而捏造的各种谎言,如说日军的屠杀是因为中国民众的抵抗,日军暴行是士兵自我放纵所致,而非主官授意、纵容等等,贝德士在陈词中严正驳斥道:“日兵进城后,余未闻亦未见有任何抵抗,日本官长亦未曾声述有任何抵抗……日军官非但不做实际控制其兵士之措置,且其本身亦同样犯罪。”

基于自己的亲身经历和多方调查,并参考相关资料,他在陈词中对日军在南京的暴行进行了这样的概括:“自1937年12月13日日军进入南京城后,在广大范围内放火与抢劫,杀死、刺伤与强奸平民,并枪杀他们所认为曾充中国军人之非武装人民,情势万分严重,达三星期至七星期之久。前三星期内,尤其前七天至十天内,对损害生命所犯之罪恶,无可指数。”虽然他受限于自己的活动范围,对日军在安全区外的暴行了解很不充分,但综合后来了解到的各种信息,他明确地判定:“检查安全区报告及红十字会埋葬死尸之报告,男女、小孩死数甚不完全,且较实数为少。盖平民死伤绝不止12000人,无武器之军人被杀者亦绝不止35000人。以上所述为确知之情形,其不知者定较此数为大”。他的这一判断,在战后已经被远东国际军事法庭依据事实作出的无可辩驳的结论所印证。

1950年,贝德士教授离华返美。与他一同抵达美国的,还有他精心保存的南京安全区国际委员会和国际救济委员会的大量档案文献,它们现在被妥善保存于耶鲁大学神学院图书馆的特藏室中,供世人查阅、利用,至今仍是侵华日军南京大屠杀的最重要罪证之一。贝德士1978年去世,虽然远隔着重洋和冷战的铁幕,但他一直保持着对自己曾经长期生活和工作过的中国的热爱和关注。中国人民也没有忘记他。七十多年前,在沦陷的中 国都南京,贝德士教授用他的行动和文字为人类高高地树立了一座人道主义的丰碑,值得所有中国人永远瞻仰和铭记。(刘传吉 撰文)