(文/ 蔡 斌)

“骑脚踏车”的连震东

“为官如骑脚踏车,头不断地点,脚不停地踩!”这是台湾原国民党主席连战的父亲连震东的一句教子箴言。当连战决定从政之后,连震东对儿子传授了为官秘诀:为官要广结善缘,团结各方,圆润处世,礼仪待人,而且工作还需踏踏实实、勤勤恳恳。头点,是尊重别人;脚踩,是自己实干。这句话相当精准地概括了古今中外官场的处世精髓。那么,讲出这句话的连震东又是怎样的一个人呢?

百年世家

连姓是台湾第五十四大姓,从福建传入,遍及台湾的每一个县市。自唐代以后,连氏在福建已是大姓,唐咸通年间,福建闽县就出了名人连总。五代时期,一位名叫连重温的人曾在福建政坛叱咤风云一时。台湾的连姓以台北最盛,台南次之,苗栗居第三。据考证,福建安溪人连良,是大陆连氏迁台的开基始祖。他于清康熙年间移台,入居今台北县淡水镇,开基立业。此之后,自福建迁台的连姓人氏逐渐增加,一直延续至今,成为一大名姓。

连震东的父亲连横,原名允斌,字雅堂,号剑花,光绪四年(1878年)正月十六出生于台南。连家是台南望族,连雅堂是连家在台湾的第七世代。连氏家族的祖籍在福建省漳州府龙溪县,世代经商,数代之间,家业迭有兴衰。连震东曾在其所撰的《连雅堂先生家传》中写道:“清圣祖康熙中,约1700年,福建漳州府龙溪县万松关有连氏兴位公者,少遭悯凶,心怀隐遁,遂渡海来台,卜居台湾府台湾县宁南坊马兵营,至先生凡七世。”

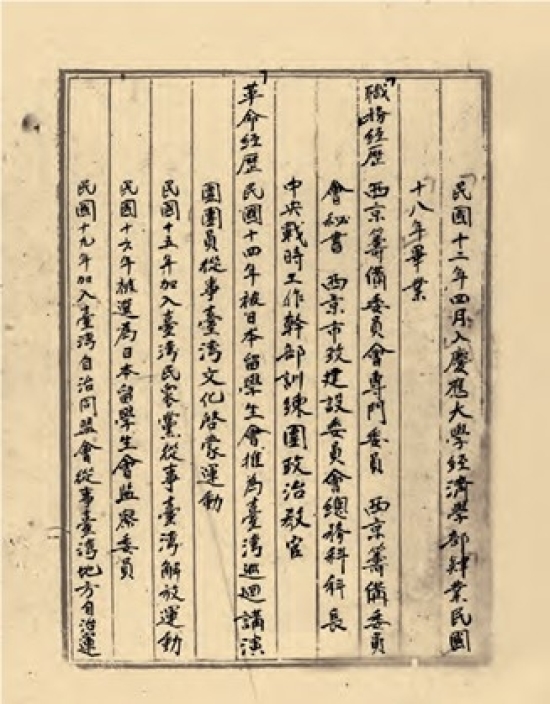

连雅堂作为知名学者,长期奔波于海峡两岸,从事新闻与文化工作,并有巨著问世,但在当时并未受到太大重视,因而连家在他这一辈并无显赫地位,家境也不甚好,被他的好友台湾大学教授杨云萍称为“没落地主之后”。1936年6月28日,连雅堂因肝癌病逝于上海,享年59岁。然而,到了连震东这一代,连家又走出低谷,成为台湾富足的政治世家。连震东,字定一,光绪二十九年(1903年)出生,16岁毕业于台南第二公学校,成绩名列前五名。1919年,五四运动爆发,在父母陪同下赴日本庆应大学读书,在这里,他开始参加政治活动,与日本明治大学法学部肄业的郭国基(台湾早期政坛名人)及在日本东京商科大学读书的吴三连(后来的台湾政坛与商界名人)在东京领导400多名台湾学生,响应台湾自治运动。1929年大学毕业后,他返回台湾,一度在《台湾民报》任记者。

奔赴大陆

1931年,连雅堂让独子连震东赴上海投奔自己的好朋友,同盟会元老张继,从此揭开了连家在政界的新篇章。

连雅堂在给张继的信中有言:“今者南北统一,偃武修文,党国前途,发扬蹈厉,属在下风,能不欣慰!儿子震东毕业庆应大学经济科,现在台湾从事报务,弟以宗邦建设,新政施行,命赴首都,投奔门下……弟仅此子,雅不欲永居异域,长为化外之人,是以托诸左右。昔子胥在吴,寄子齐国,鲁连蹈海,义不帝秦,况以轩黄之华胄,而为他族之贱奴,泣血椎心,其何能惄?”对国之忧心、对儿之期望,跃然纸上。

在这里要介绍一下,张继,字溥泉,是国民党创党元老,在国民党中央地位甚高,对连震东日后的仕途发展帮助甚巨。

1931年,一二八事变爆发,张继前往西安,力主设西京筹备委员会,建设西北,作为抗日基地。连震东自然也随他到西安,经介绍加入了中国国民党,并被安排任职西京筹备委员会委员。此行一去就是十载春秋。

1934年,连震东与沈阳名门之后、经济学者赵兰坪之妹赵坤兰结为连理,两年后,儿子连战在西安出生。连雅堂曾留有遗言:“中、日必将一战,若生男则名连战,寓有自强不息、克敌制胜之意义,有复兴故国、重整家园、光明希望之象征。”这就是“连战”名字的来历。但出生后,母亲赵兰坤认为“战”字过于生硬,再为儿取字“永平”。

1940年,连震东全家迁到国民党中央所在地重庆。连震东仍在军中任职,赵兰坤在重庆黄楠桠中学任教。此时,连震东在事业上逐渐发达起来。1942年,他转往国民党中央战干团任教官,后升任陆军军官学校西安分校总教官,并被授予少将军衔。

爱国情怀

连家人的爱国传统由来已久,这还要从其父连横先生谈起。连横先生当年忧怀国土沦陷之痛,铭记“国可灭而史不可灭”的古训,积十年之功,完成了被誉为“传世之作”的《台湾通史》。深明国家民族大义,连横先生于1914年毅然申请恢复中国国籍,在外敌压境的危难关头,鼓励独子回到大陆报效国家。2005年,时任国民党主席连战首次来大陆进行历史性的和平之旅时,时任中共中央总书记胡锦涛赠送给他的礼物,就是由中国第二历史档案馆提供的其祖父连横先生当年申请恢复中国国籍的那份珍贵历史记录。这份礼物表示了对连横先生高尚民族情操的肯定。

当时血气方刚的连震东,正是怀着父辈的民族大义,身先士卒,踏上中华民族艰苦卓绝的抗日征程。当年的战干四团学生王建在回忆录中写道:“我们政治理论课的主任教师是连震东教官。那时,教官正值壮年,身材高挑,经常穿一身褪了色的黄布军装。讲课的声音洪亮,深入浅出。讲到抗战形势、日我双方军力部署、战事消长、战争前途等问题,分析得鞭辟入里,引人入胜。当年,连教官浓烈的抗日情怀,以及他朴实、干练、雷厉风行的人格魅力都深得同学们的敬爱。1944年11月,我和战干四团一百多名师生参加中国远征军赴中印缅战场对日作战。出发前,连震东教官和一些台湾籍、朝鲜族学生特为我们壮行送别,大家振臂高呼‘抗战必胜,还我山河!’慷慨激昂、振奋人心的场景刻骨铭心,六十多年过去了,仍不时浮现在我的眼前……”

心系台湾

1943年5月15日,重庆《大公报》发表了美国《幸福》《时代》《生活》三大杂志的发行人、战后问题研究组主任吉瑟浦(John K.Jessup)的《美国的战后设计》一文。吉瑟浦此文除坚持“台湾地位未定”“台湾托管”等谬论外,还提及“公民投票”的问题。对于吉瑟浦提出和提及的“台湾地位未定”“台湾托管”和“公民投票”等谬论,连震东先生撰写了《日寇占领前的台湾》,义正词严地予以了反驳:“台湾必须归复中国,这是台湾人一致的愿望,笔者敢负责任代表六百万台胞的断言。”“战后台湾必须归复中国,是最自然的归结,本不需再加以讨论或主张的。”此文发表于国民党直属台湾党部编印的《台湾研究季刊·创刊号》(1945年1月15日在福建出版),在当时引发了极大反响。连震东先生以坚定有力的语气,表达了台湾同胞回归祖国的愿望和意志。

在中国第二历史档案馆所存民国中央设计局全宗中,有一份《民国三十三年七月二十一日台湾调查委员会第二次座谈会记录》,内有连震东先生于抗战胜利前一年有关接收台湾准备的发言提要,他慷慨陈词要尊重台湾民众的风俗和生活习惯,“台湾人的生活有许多地方是良风美俗,接收以后,我们要设法维持。台人经过日人多年的训练,过的是新生活,台湾人有洗澡的习惯,很清洁,勤俭,不打牌,不举行登报结婚,离婚者亦少,坐洋车不必还价,在一些琐碎生活上,比较直率,希望能够保存,台湾人做人无所谓心眼,‘心眼’两字在台湾语中就没有。台湾问题的前提,是一定要收复,收复后,亦必须要比日本好,台湾人需要自由、幸福、平等,相信一定可以做到……”忧国忧民之情溢于言表。

1945年抗战胜利后,连震东随台湾行政长官陈仪参加受降光复典礼。重回台湾的他,受到陈仪重用,受命接管台北州,即今天的台北县、宜兰县、基隆等地,主要负责恢复道路、工程等基础建设与改制工作。1946年,连震东出任台北县长,并在台北市当选制宪后的首届“国大代表”。随后,连震东认真践行着自己的“骑脚踏车”理论,踏实做事,圆润做人,从此仕途畅达,节节高升,从台湾省建设厅长、民政厅长到“内政部长”“政务委员”“国策顾问”等,为此后连家在台湾政坛发挥不容忽视的影响力奠定了基础。

1982年,连震东先生在台北逝世,终年79岁。

作者单位:中国第二历史档案馆

责任编辑:田小燕

上一篇:

萨凡奇三峡计划始末

下一篇:

裴文中与北京人头盖骨化石