(文/ 刘楠楠)

易培基与故宫盗宝案

易培基(1880—1937),又名易寅村,湖南长沙人,早年毕业于湖北方言学堂(武汉大学前身,我国首所外语学院),后在长沙第一师范任教并担任校长。包括毛泽东在内的不少共产党人都是他的门生故交。易培基曾两度出任北洋政府教育总长。1925年故宫博物院创建后,他担任院长,一干近十年,是他一生中饱受酸甜苦辣、命运多舛的岁月,最终积郁而终,客死上海,而这主要缘起于一起所谓的盗宝案。

一

易培基于1928年6月14日奉南京国民政府之命接管故宫博物院,次年3月就任院长。1931年九一八事变后,平津告急。为谋院藏文物之安全,易培基力排众议,力主文物南迁。而他被控盗宝,是在1932年8月故宫第三次处理(当时叫处分)库存多余物品之后。当时,宫中积存清宫遗留物品很多,有部分与历史文物无关,如金砂、银锭以及破损的金银器皿、绸缎、皮货、茶叶等,这些物品已存了几百年或几十年,行将腐坏变质。因此,理事会于1929年4月10日决定将这批物品作价处理。当年5月5日,南京国民政府行政院批准了这个决定。在处理过程中,监察、检验十分周密,临卖前还公开展览两周。然而,就在第三次处理物品后半个多月,即有人向北平政务委员会匿名控告易培基擅自处分故宫物品,盗卖故宫古物。

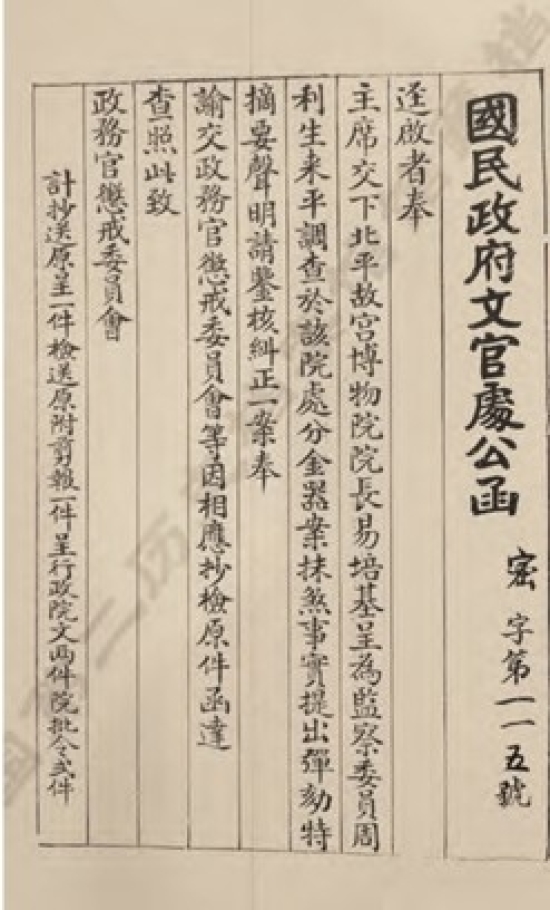

当年10月,南京国民政府派监察院监察委员周利生、高鲁等来平,到故宫博物院调查处分物品情况。1933年1月,周、高向国民政府高等文官惩戒委员会弹劾易培基处理金器非法,并指控在处理残破金器时打折扣,从中舞弊。不久,故宫里就有人传出,匿名检举的人可能是本院理事张继夫人崔振华。

张继所以插手这一案件,在于张继对易培基既有“旧恨”,又有“新仇”。“旧恨”是国民政府1929年2月公布易培基为院长前,院理事会开会研究院长人选时,曾推举张继为副院长。后因有人反对,易培基认可,国民政府1929年2月公布院长人选时,只

宣布易培基为院长、张继为常务理事兼文献馆馆长。因未当上副院长,张继深恨易培基。“新仇”是筹划故宫文物南迁时,张继曾建议文献南迁工作由他主持,两万元文献迁移费由他支配经管,后李宗侗(易培基之婿)被派往上海接洽南迁事宜。途经南京时,国民政府行政院院长宋子文接见了他,当听说部分藏宝要运往西安时,宋院长推翻了这个主张。李宗侗从上海回到北京后,张继听到宝物运西安之事泡汤,怀疑李宗侗从中捣鬼,从此迁怒于易培基翁婿。

1933年1月,张继及其夫人、国民政府监察委员崔振华等人指使最高法院检察长郑烈、检察官朱树森等,指控易培基“盗宝”。易培基对此表示不甘,向国民政府中央监察委员会递呈反诉张太太(崔振华)诬告的诉文。诉文刊在1933年10月18日《申报》上,标题为《张崔振华控案,易培基提反诉》,文中称:“张崔振华告发前故宫博物院院长易培基一案,兹悉易氏于昨日上呈中央监察委员会、行政院、司法部,控告张崔振华及最高法院检察长郑烈,通同舞弊。”次日,《申报》再次刊出易培基的反诉呈文。然而他的反诉呈文并未得到最高行政当局的重视,原因是有汪精卫在背后给张继、郑烈撑腰。与此同时,张太太恃强凌弱,得寸进尺,再度诬告易培基曾将一批藏宝私自赠予张学良。她还使用两面手段,暗中派人与李宗侗联系,放出风声:“只要易培基辞去故宫博物院院长职务,往后双方互不攻讦,休兵罢战。”6月,易培基被迫提请辞去院长职;7月,民国中央政治委员会批准易辞职;8月,“中政会”决议故宫博物院及其理事会改隶行政院。“盗宝案”愈演愈烈,众口铄金。12月30日,最高法院下令通缉易培基,南京地方法院传其不到,以重金雇用一落魄画家审查故宫书画及其他古物,凡涉疑似者,皆封存之,凡认为不是真品或名实不符的,便指为易培基所盗换。而善后委员会的“点查报告”,由于时局紧张,时间仓促,且参加点查者外行居多,因此物品名目登记极其简单,不少名目有差错,如将铜镀金认为金质,将料器认为玉器,将古铜尊当成古铜痰盂,将古铜鼎当成香炉等等,所以只能算是最粗略的点查。检察官亦不分是非,见到珍珠脱落的,就说是易培基盗去的,见到登记碟”,不是碟子,便说是盗换了。如此这般,凑成名目繁多的一大罪状。据此,法院发言人武断言曰:“帝王之家收藏不得有赝品,有则必为易培基盗换无疑。”这让易培基跳进黄河也洗不清。次年春末,易培基在上海给北京的吴瀛写信,哀叹世态炎凉,法纪废弛,“不仅无昭雪之望,且已倾家荡产,以后生活亦呈成问题矣”。

二

1933年12月30日,最高法院下令通缉易培基,易被迫避居上海法租界,过着痛苦的蛰居生活。1937年9月,首都地方法院又对易培基提起公诉。那时上海“八·一三”事变已发生,日本人听说易培基住在租界里,便前往造访,威胁利诱,请他出面。易威武不屈,以日语痛斥侵略者,表示了与日寇誓不两立的严正立场。易培基病重时,扶病写了一份遗呈,请国民党元老吴稚晖转呈国民政府主席及行政院院长。他在遗呈中扼要诉说了蒙冤原委,最后恳请道:“……故宫一案,培基个人被诬事小,而所关于国内外之视听者匪细。仰恳特赐查明昭雪,则九泉衔感。垂危之言,伏乞鉴察。”

1937年9月22日下午七时,易培基忧愤交加,肺病复发,糖尿病亦加剧,含冤离开了人世,离开了他日夜牵挂、日夜思念的故宫博物院事业,终年只有58岁。他临终追怀“培基自追随先总理奔走革命十有余年”之遭际,深忧“国难日深”之现实,百感交集,喟然曰:“培基横卧江滨,亲闻鼓角之声,报国有心,抚膺增痛。”当时易培基身边只有老妻杨氏和老友吴浪先生的女儿照料,景况十分凄惨。“清室善后委员会”检察员吴稚晖先生闻讯赶到,见状声泪俱下,悲愤填胸,提笔泣挽:“最毒悍妇心,沉冤纵雪公为死;误交卖友客,闲官相攘谋竟深。”字里行间,对“卖友客”及其悍妇为谋夺故宫院长职务而不择手段,致使易培基沉冤而死,表示极大的愤慨。

易培基虽死,而造谣生事之辈仍不甘心,又在报上散布消息,说易培基是假死,实际已逃亡大连,投靠日本人。消息传出,南京最高法院派人到上海殡仪馆调查,才断定报纸造谣。据载,蒋介石对此案心中有数,说:“易是书生,岂可诬为盗,此案应慎重处理。”但由于案子涉及的双方均为政府要员,所以蒋介石不想干预,只是袖手旁观,一任事态发展。1947年冬张继去世,“最高法院”急忙在1948年1月登出了“易培基案不予受理”的公告了事。此案前后共拖延16年之久,最终竟以一纸公告草草收场,此后南京司法界就再也不提此事了。

三

时过境迁,公理彰显。

接替易培基为故宫博物院院长之职的马衡先生在“易案”后,在《关于鉴别书画的问题》一文中,以翔实的资料,列举许多历代的书画名家、风雅帝王如怀素、米芾、董其昌、宋徽宗、金章宗、清高宗等关于书画鉴定的理论及帝王买入或臣子进献之书画、碑帖,虽名头不小,但品质低劣、名实不符之物之实例。马衡先生所列举之实例,足以论证书画之赝本自古有之。帝之家、社会贤达所藏,大多来自民间,当然不乏赝品。且马衡先生在《关于鉴别书画的问题》抽印本中曾手书《附识》一页,开宗明义“此文为易案而作”。故南京地方法院武断之言自然是荒谬无比。

当年曾协助南京地方法院检查故宫迁沪文物、现在台湾的那志良先生在其著作《故宫四十年》及《抚今忆往话国宝》中都谈到易培基案,认为法院把检查出来的赝品、伪画都作为易培基盗宝的罪证而封存是错误的。他认为:(一)法院检查易案应是检查易培基有没有侵占及盗换故宫字画的证据。鉴定的时候,只要查明字画上收藏家的收藏印不假,清帝的鉴藏宝玺不假,清帝或前人的题识不伪,这幅画就是真的,都与易培基无关。(二)故宫原藏书画中,就有伪品,有的是款伪、有的签题是宋人画而笔法不类宋人、有的时代伪、有的是伪作,不一而足,清室都藏的有。(三)担任鉴定字画的黄宾虹先生也有鉴定错的,如马麟的名作《层叠冰绡》《宋元宝翰》册及《元明家尺牍》册等等,都被黄先生视为伪作;或签上写的“宋人”而画上有明人笔意,就都作为假的。这样,所有被黄先生断定的伪画,无论原属清宫旧藏,或实为真品而被误定为伪品的,都被法院作为易培基盗换掉的罪证封存起来,列入所谓鉴定书中。

另外,著名法学家江庸先生所著《故宫盗宝案》、吴瀛先生所著《故宫盗宝案真相》,对易培基受诬蒙冤亦述之甚悉。

一代著名教育家、文物学家、在中国博物馆事业上有卓越建树的故宫博物院首任院长易培基,尽管强加在他身上的罪名当时未得昭雪,但他任故宫博物院院长几年间的卓越建树,在古物南迁工作中所表现的毅力及付出的经历,是人们难以忘怀的。他主持故宫多年,国宝毫发无损,账目清晰。他一生的光辉业绩,是永远无法被掩盖的。

作者单位:中国第二历史档案馆

责任编辑:田小燕

上一篇:

新疆风云中的黄慕松

下一篇:

台湾爱国诗人吴子瑜